(2018/7/17。2019/3/26全面改訂。随時加筆。2023/7/29「深部体温の上昇」「暑さの影響:心臓、感情、認知、判断」を掲載)

【 内 容 】

- 子どもがこうむる暑熱災害はおとなの責任

- 熱中症とは?

- なぜ、暑さで体調が悪くなる? 2023/7/29に資料PDFを2つ掲載

- 暑さに人間は慣れていくのでは?

- 子どもはこの暑さに慣れられるのでは?

- 冷房の中では体温調節機能が育たないのでは?

- 屋外の気温と室内の温度の差は5度以内に?

- プール活動なら涼しいし、安全?

- 外遊び、屋外活動の基準は?

- 屋外活動、プール活動の基準はどう決める?

- 園で決めた基準を保護者に伝える ★手紙のひな型★

- プール活動をするのはなぜ?

- 夏まつりや運動会(の練習)は?

- 登園時にはすでに熱中症(脱水)の可能性も?

- 熱中症? 風邪? おなかの風邪? 胃腸炎?…「診断」に縛られない

- 「子どもが遊びたがるから」で死んだら?

- おまけ:資料のリンク

- おまけ:その他、こまごました話(水分補給の件など) 2022/7/22、ひな型掲載

子どもがこうむる暑熱災害はおとなの責任

子どもの熱中症は、「気温、湿度が高い環境、日射が強い環境に子どもをおかない」ことで予防できるはずです。そして、予防のための判断をする責任は100%、おとなにあります。未就学児は熱中症を知りませんし、自分の不調も感知できません。「外/プールで遊んでいいよ!」と言えば、子どもは倒れるまでずっと遊んでいるでしょう。中高生になれば自分のからだの異常は感知できるかもしれませんが、部活動や行事の場合、自分で活動をやめることができない心理的状況におかれます。児童・生徒の熱中症を予防する責任は、まずおとなにあります。2018年7月17日、愛知県豊田市の小学校の校外学習後に起きた1年生の熱中症死亡について、第三者委員会報告書(2019年3月)は、「教員に暑さに対する知識不足があった」としています。子どもの熱中症死亡はもう「想定外」ではありません。子どもが熱中症で死亡すれば、園は責任を問われる可能性があるという点をまず理解しておくべきです。

熱中症とは?

熱中症は、日射病、熱射病等と呼ばれていたものが2000年に統一されたもので、暑さによって起こるさまざまな異常をまとめた名前です。重症度によってI~III度に分けられています。屋外だけでなく、室内でも起こります(分類はこちら。ウィキペディア)。上のリンク先にある通り、熱中症では「だるさ」「しびれ」「痙攣」「血圧低下」「頭痛」「大量発汗、または発汗がない」「皮膚が冷たい、または熱い」など、さまざまな症状が出ますが、こうした症状が出るメカニズムはそれぞれ異なり、複雑にからみあっています。たとえば感染症のように単純ではありません。また、熱中症の症状は他の疾患でもみられるものですから、「この症状が出たら熱中症」「この症状は重症(軽症)」と判断することは不可能と考え、予防を先に考える必要があります。

たとえば、2-2にまとめた「息ができないできごと」と比べると、熱中症の深刻さはわかります。息ができない状態というのは確かに怖いものです。でも、「息ができないできごと」は、可逆的。まず、息をしていないという事実は、観察していればわかります。その事実に早く気づいて心肺蘇生をすれば、息を吹き返す可能性は高い、つまり元の状態に戻すことができる(可逆的)可能性が高いのです。

ところが、熱中症の場合、外から見て「これは熱中症(になりかけている)」と判断することはできません。「散歩で疲れているのかな」「風邪ぎみだって言っていたし」…、そう言っている間にも、深部体温(からだ内部の体温)が上がっており、生命維持に必要な脳、腎臓、肝臓といった機能がそこなわれてしまう(=かなり不可逆的)危険性があるのです。おとなでも、「後から考えたら、あの時、自分の具合が悪かったのは熱中症だったのかも」という経験をするわけですから、自分でからだの変調をつかむことができず、不調を伝えることも難しい子どもの場合、よけいに困難です。

なぜ、暑さで体調が悪くなる?

体内では、熱がどんどんつくられています。食べた食事が消化されて…、からだを動かして…、ホルモンの働きで…など。じっとしていても熱はつくられます(産熱)。このまま、熱がからだの中にとどまっていたら危険です。そのため、つくられた熱は血液に乗ってからだの表面まで運ばれ、からだの外へ放出されます(放熱)。人体に限らず、ある物質から別の物質に熱が移る仕組みには、「対流」「伝導」「輻射」「蒸発」の4つがあります。人体の場合も、たとえば、皮膚表面の体温より気温が低ければ「伝導」によって周囲の空気(目には見えませんが物質です)に熱が出ていきます。また、汗をかくと、汗が「蒸発」する時に体表から熱を奪っていきます。風(動く空気)があれば、「対流」によってからだの表面から熱が出ていきます。こうしたことが起きなくても、体表に出てきた熱は「輻射」によって電磁波として出ていきます。

暑い時の問題は、ここにあります。まず、体温と周囲の空気の温度の差が小さくなる(=暑い)ほど、対流、伝導、輻射の3つは起こりにくくなります。そうすると、放熱は蒸発が中心になるわけですが、夏期の日本列島(北海道を除く)のように湿度が高いと、汗は蒸発しにくい。結果、4つの仕組みがどれも働かず、熱が体内にたまり、からだの中の体温が上がってしまうことになります。また、夏の強い日射は、それ自体が輻射熱としてからだの中に吸収されて、体温を上げます(参考資料はこちら。日本スポーツ振興センター)。

体内の温度が上がる。これは熱中症が起こるメカニズムのごく一部です。体内の温度が上がれば、からだはなんとか熱を逃そうとして皮膚の表面に向かう血液の量を増やし、結果、心臓や脳といった臓器で使われる血液の量が減ることにつながります。また、汗をたくさんかけば、脱水になります。激しい運動や屋外作業で汗をたくさんかいて塩分やミネラルも出ていってしまっているのに、水だけを飲んでいれば電解質異常を起こします。体温調節をする脳の機能が働かなくなれば、体温はいっそう上がり…、熱中症はその時のからだの状態と活動の状況、環境(気温、湿度、日射など)の条件が複雑にからみあって、さまざまな症状となって出てきます(環境省資料の5ページ)。

NEW! 資料のPDF:「暑さ指数31度で、深部体温は上がり始める」と、「暑さの影響:心臓、感情、認知、判断」。(2023/7/29)

暑さに人間は慣れていくのでは?

「最近の子どもは暑さに弱い」…、違います。暑さが以前とは違うのです。そして、子どもの熱調節機能は未熟です。さらに、高齢になればなるほど、暑さそのものを感じにくくなり、熱中症にも気づきにくくなります。まず、暑さ自体が以前とは違うという点です。気候変動に関する省庁の最新の知見・見解は『日本の気候変動とその影響』にまとまっています。

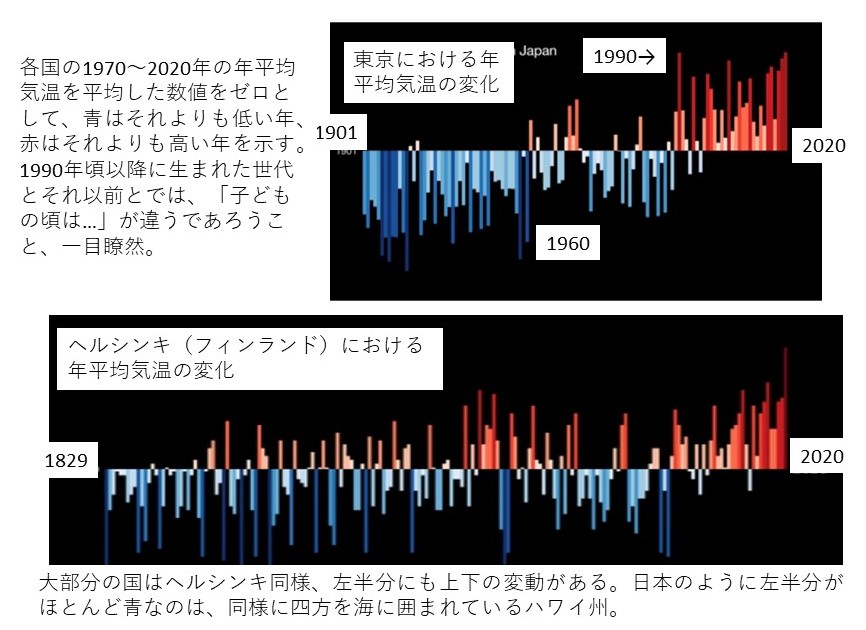

8-1の冒頭に載せたNASAの動画をこちらにも掲載します(動画をクリックすると1880年から2020年の地表温の変化がわかります。日本は右端)。過去40年間、毎年の地球上の平均気温は20世紀全体の平均気温を上回っています(資料。英語)。2019年2月に出た論文によると、過去40年間の衛星観測データから、いわゆる「地球温暖化」「気候変動」(※)が人間の活動の産物であることは99.9999%、間違いないそうです(資料。英語)。20年前、30年前、夏休みのラジオ体操の時間を「涼しい」と感じた時代は、ヒートアイランド現象が悪化する都市部を中心として、過去のものになりつつあります。日本列島が暑くなっていることは、気象庁の『ヒートアイランド監視報告2017』の「資料」にも示されています。たとえば、東京では過去100年間に平均気温が3.2度上がっています。

(2021/7/26掲載)日本の平均気温の変化を示した図を示しておきます。英国リーディング大学の研究チームが作ったウェブサイトで、世界各国の変化を見ることができます。参考までに、フィンランドのグラフも並べました。

日本列島では2018年の夏に初めて顕著に現れた熱波(heat wave)も、今後は増加し、温度自体も上がっていくと予想されています(熱波は、極端に暑い日が数日にわたって続き、それが波のように起こるもの)。たとえば、東京で一日の最高気温が35度を超えた「猛暑日」が1年あたり何日あったか、その推移をみるとこのようになり(気象庁のこのページの「要素」で「猛暑日の年間日数」を選ぶ)、増えていることは明らかです。もちろん、いわゆる「地球温暖化」は単純に温度が上がることではなく、極端な気象事象(extreme weather events)が増えることですので、この期間、猛暑日がまったくない冷夏もあります。

日本については予測がありませんが、米国の科学者を中心としたネットワーク「憂慮する科学者同盟」(Union of Concerned Scientists)の予測によると、米国全土では今後数十年間で、最高気温が32度(華氏90度)以上の日が年間20~30日増え、南東部では40~50日増えるとされています(資料。英語)。

気温は高くなっているのかもしれないけれども、人間はこの暑さにも慣れられるのでは?

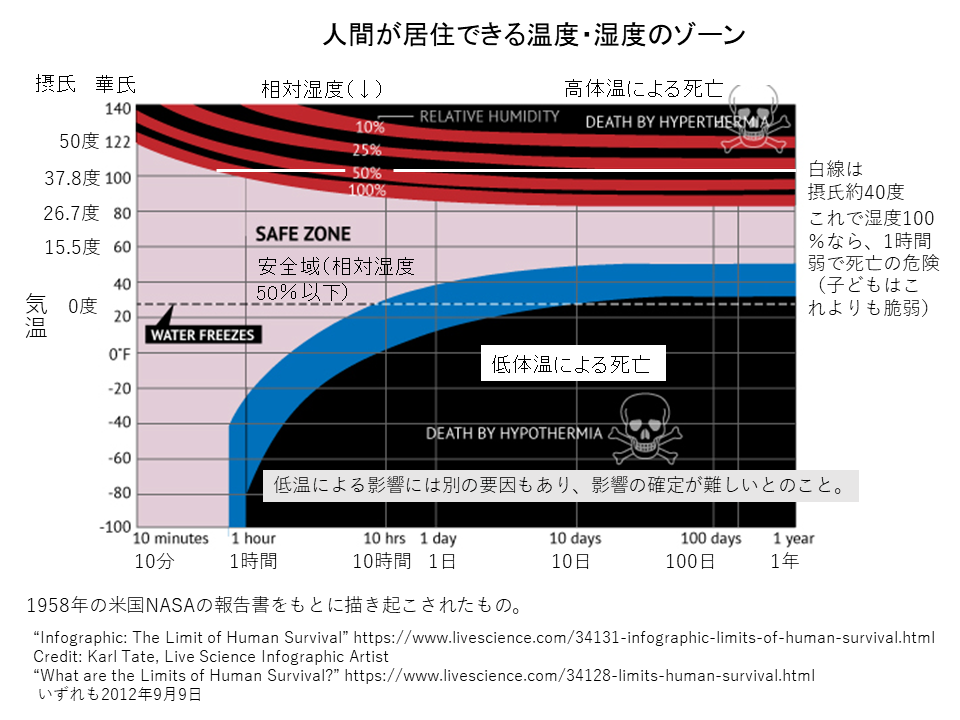

無理です。翻訳した米国NASAの図をご覧ください。人間が冷暖房なしで快適に生活できる気温・湿度の範囲(安全域)は限られています。それでも、寒さのほうは防寒服を着ればしのげます。でも、暑さは脱いでもしのげません。気温35度までは人間の生存域ですが、それは相対湿度が50%以下の場合(資料。英語)。日本列島は北海道を除き、夏期の湿度が常に60%以上なのです。すでに、日本列島の大部分は夏期の日中、冷房がないと安全に住むことのできない環境と言えます(なぜ、NASAがこのような研究を? 「極地研究」と呼ばれる分野で、月や火星に人間が行くことを踏まえた研究です)。

暑熱馴化(暑さに慣れる)ことについて書かれた整理論文もあります(日本語、2013年)。長期暑熱馴化(暑い場所にずっと住んでいることによる)と短期暑熱馴化(季節の変わりめや運動による)の違いが説明されています。長期と短期では、仕組み自体が違います。そして、確かに馴化は起きますが、2018年の夏のような暑さに対して、中長期的に慣れることができるかどうかは明らかではありません。そして、大切なポイントは、最後に「安全側の配慮として、暑熱順化が起きていないことを前提とした議論を行うことが妥当であると考えられる」と書かれているところです。馴化したかどうかは、外から見ても本人に聞いてもわからないので、「慣れていない」という前提が予防の上では重要になります。また、これまでは比較的涼しかった地域の場合、もともと暑い地域に比べ、長期暑熱馴化のレベルは低いということになります。

百歩ゆずって、今後、熱中症で世界じゅうの人間が多数死に、40度~50度という高温に慣れやすい遺伝子を持った個体だけが子孫を残していくという可能性もあるかもしれません。でも、目先、子どもの命、職員の命を守ることを考えたら、「30度、35度を超える気温と60%を超える湿度の中で活動し続けられるように訓練すること」は、ゴールではないでしょう。暑い時期の気温が40度を常に超える、場合によっては50度も超えるアラビア半島の国では、そもそも冷房を切ることがない、不用意に外へ出ることもないという事実を考えてください。

※「気候」(climate)は熱帯、温帯など、地球上のこと。「天候」「天気」(weather)は雨、晴れ、台風など。おたより等で季節の変わり目に「気候が暖かくなってきました」と書いている場合が多々ありますが、これは「気候」ではなく、「天候」「天気」。「天候が暖かくなってきました」とは言えないので、「気温の高い日が多くなってきました」です。

子どもはこの暑さに慣れられるのでは?

子どもは暑さに弱いという点も重要です。熱中症を起こさないという予防の観点から考えるなら、子どもが30~35度(以上)の暑さに慣れると考えるべきではありません。『熱中症環境保健マニュアル 2022』の41ページに書いてある通り、思春期前の子どもは、体温調節のはたらきが未熟です。「子どもは汗かき」というのは誤りで、「子どもはじょうずに汗をかくことができない」が正しいのです。そして、気温が体温に近くなると、上に書いた通り、体内の熱を外へ逃がす方法は「蒸発」が中心になっていきますから、発汗がまだうまくいかない子どもたちの体内の温度はおとなよりも上がりやすくなります。体内の熱を逃がそうとして皮膚の表面にばかり血液が流れれば、血圧の調節もまだうまくいかない子どものからだは、脳や心臓にも影響を受けやすいことになります。

子どもはからだが小さいという点も大切です。人体の半分以上は水分ですが、からだが小さく、体重も軽いということは、子どものからだの中にある水分量はおとなよりも圧倒的に少ないのです。ここでも、子どもは熱の影響を受けやすいことになります。尿をつくる腎臓のはたらきがまだ十分でない点も暑さに対する弱さの理由のひとつとなります(資料。「熱中症ゼロへ」プロジェクト)。

もうひとつ、子どもは身長が低く、地表からの輻射熱をおとなよりも強く受けます。環境省が出している暑さ指数(WBGT)では、地表から50センチの位置の値を子どもの指数としています(それぞれの値の条件はこちら。環境省)。指数は0.1~0.3度程度上がるだけですが、「風が弱く、日射が強い時には2度程度高くなった」ケースもあるようです。なにより、指数に用いる実測値自体、「風通しのよい芝生の上」で観測している(下の「基準」の項参照)ことを考えに入れてください。

冷房の中では体温調節機能が育たないのでは?

汗腺の数や、汗腺のうちでも汗をかくはたらきがある汗腺(能動汗腺)の数、そのはたらきは、暑い地域に生まれ育つか、寒い地域に生まれ育つかでも異なるようですが、従来言われたきたように「3歳までに決まる」かどうかは、議論があるようです(2018年の朝日新聞記事はこちら)。上のリンクでそれぞれに言われている通り、体温調節機能が育つために重要なのは「汗をかく活動をすること」であって、「暑い屋外で汗をかくこと」ではありません。それも、熱中症の危険があるような気温・湿度の中で汗をかくことではありません。気温が上がれば、体内の熱を逃がすはたらきは「蒸発」が中心になりますが、湿度が高ければ汗は蒸発できず、熱は体内にこもってしまうことになります。皮膚が汗でべたべたになった状態では、体温調節のはたらきは機能しないのです。

つまり、屋外の気温が体温に近い状態、熱中症の危険のある状態であるなら外には出ず、28度かそれ以下の実測温にした室内で子どもがからだを動かし、汗をかく遊びや活動をする、これで十分なのです。

考えてみてください。たとえばスキーは摂氏ゼロ度、それ以下の寒さの中でするスポーツです。暑い時に行うスポーツではありません。では、スキー選手は汗をかかない? 体温調節機能が良くない? そんなことはありません。暑さの中、それも生命にすら危険がある可能性のある暑さの中で、体温調節機能がまだ完成していない子どもがからだを動かす必要はまったくないのです。

屋外の気温と室内の温度の差は5度以内に?

温度差が大きいと、交感神経(体温を上げる)と副交感神経(体温を下げる)の働きが拮抗して、寒暖差疲労が起こることがあります。これは屋外から屋内に入る時だけでなく、季節的な寒暖差でも起こります。冷房を使う時の話だけではありません。「外と室内の温度差5度」は、夏の最高気温がめったに35度にならなかった時には、冷房による冷やし過ぎをしないための目安としても役立った数値でした。でも、「屋外の温度が37度だから室内は32度でよい」とあてはめたのでは、室内でも熱中症が発生します(室内は湿度も高いので)。もちろん、冷やし過ぎは禁忌ですが、職員の健康管理のためにも、室内の実測温度が28度(必要に応じてそれ以下)になるよう冷房を使ってください(労働安全衛生法等の説明)。

ただし、冷暖房を使っておとなにとって快適な状態になっている時は、子どもにとっては寒い可能性もあります。冷たい空気は下に行き(冷房)、暖かい空気は上に行く(暖房)からです。ですから、室内でも床面近くで気温を測り、サーキュレーター等を使って空気を循環させてください。

プール活動なら涼しいし、安全?

空気や水の温度が体温に近いと、体内の熱を逃がす方法は「蒸発」が中心になります。プール活動中、子どもたちは汗をかいているわけですが、汗は水の中で蒸発するでしょうか? 水中は湿度100%ですから、まったく蒸発しません(一番下の「その他、こまごました話」参照)。つまり、プールの水がぬるければ、プール活動中にも熱中症は十分に起こり得ます。さて、プールの中で熱中症(熱失神等)を起こして気が遠くなり、沈み、それに監視係が気づかなかったら?(「水」は7の各項目)もちろん、水温が低くなれば、「対流」や「伝導」によって体内の熱は逃げるでしょう。では、水温を低くすればいい? 2018年に「外気温と水温を足して65度以上になったらプール活動は適さない」という基準が報道されました。探してみると、これは日本水泳連盟が屋外プールの場合に「泳ぐ時間を短くする目安」として定めているもののようです。水泳選手は非常に激しい運動をする人たちですが、体力のある思春期以降の人たちでもあります。この目安を未就学児にあてはめてよいでしょうか?

一方、「水温と気温を足して50度以上なら、プール活動をしてよい」という基準を、暑さの中でもあてはめている園がたくさんあります。この基準はあくまでも、まだ涼しい時期に「足して50度以上あればしてよい」という基準です。かん違いをしないでください。

外遊び、屋外活動の基準は?

環境省の熱中症予防指数(暑さ指数、WBGT)の解説では、「指数が28度を超えると熱中症発症数が急に増える」とし、暑さ指数28度以上が特に危ないとしています。湿度が60~80%となる日本列島(北海道を除く)の場合、暑さ指数28度が気温と湿度の関係でどのあたりかは、こちらの表(日本語)をご覧ください。つまり気温が30度以上は危険、それ以下であっても湿度が高ければ危険だということになります。暑さ指数28度は「厳重警戒」の域であり、まだ「危険」域ではありません。でも、子どもと高齢者は熱中症になりやすいという事実を考えてください。服部益治兵庫医科大学特別招聘教授(「教えて! 『かくれ脱水』委員会」委員長)は、「子どもは、最高気温に5度足して判断すべき」と指摘しています。高温注意報が出る35度ではすでに子どもの体感温度は40度近いということです。「午前10時時点で(気温)28度以上、高湿度で風がないときは、エアコンのある教室にとどまるなど、勇気ある判断をしてほしい」(服部教授、2018年7月18日。朝日新聞)。

屋外活動、プール活動の基準はどう決める?

クラスによって、保育者によって、日によって、外活動やプール活動をする基準が変わったのでは、どうしようもありません。4月末までに基準を決めてください(連休中から暑くなる可能性があります)。記録用エクセルのひな型はこちら(ダウンロードされます。6月6日)1)暑さ指数は観測地点か、自園か

環境省が書いている通り、通常の暑さ指数(WBGT)は、「風通しのよい芝生の上」で、日差しをさえぎり、人工的な風も吹かせて測っています。ですから、園の値は観測地点よりも高いと考えるべきです。そうすると、自園の、子どもが実際に活動する場所、それも地表からの高さ50センチの位置で暑さ指数を測って判断するのがもっとも妥当です。日射がある場所で活動するなら、地表からの輻射熱の影響が大きくなりますから、園で実際に測ることが不可欠です。「日陰だから大丈夫?」「遮熱シートをしていれば大丈夫?」…、とにかく実際に測ってください。1回測って終わりではなく、場所を決め、時間を決め、毎日測ります。

自園で測った実測値は必ず、天気と活動記録と一緒に記録しておきます。「この値だから、私たちは外遊び/プール活動の実施/中止を決定した」という証拠です。

2)園の基準をはっきり決め、それに必ず従う

【絶対の基準】自園に近い観測地点で暑さ指数(WBGT)が「危険(31以上)」≒「高温注意報(気温35度以上)」ならば、外に出さない。プール活動をしない。園よりも涼しいであろう観測地点で「危険」なのですから。

【次の段階の、「しない」自主的選択】観測地点は上の指標を下回っても、自園の気温またはWBGTを測り、「危険」以上なら、外に出さない。プール活動をしない。または、環境省の指標に合わせ、観測地点および/または自園が「厳重警戒(暑さ指数28度以上)」の域であれば、外に出さない。プール活動をしない。

【そのまた次の段階の、「しない」自主的選択】自園の指数や気温が上の指標を下回っても、子どもの体調、急に暑くなった事実などを考慮に入れて、暑さがいったんおさまるまでは外遊びをしない。プール活動をしない。

上の〔絶対〕以外は現状、園の判断となりますが、今後、死亡事例が未就学児施設等で起きれば、暑さをめぐる判断に対する社会の見方は変わり、判断も変更を余儀なくされるでしょう。昨年、暑さと熱中症に対して見方が変わったひとつの理由は、豊田市の熱中症死亡ですから。

3)暑さ指数も気温も大事ですが、その日の子どもたちの体調と様子、外活動やプール活動を指導・監視する職員の体調がもっとも重要だという点をお忘れなく。

園で決めた基準を保護者に伝える(手紙のひな型)

暑さだけでなく天候全体に関して言えることですが、人のリスク認知は実に多様です。「この暑さで、外に出してほしくない」という保護者もいれば、暑さも天気も気にせず、「とにかく外で遊ばせて」「とにかく毎日、プールに入れて」という保護者もいます(暑さや天気を気にしないのが理由ではなく、たとえば「家で早く寝てほしいから」という理由かもしれませんが)。いずれにしても、「私たちの園では基準をこのようにして、屋外活動/プール活動をします/しません」と事前に伝えておくことです。けれども、保護者の中には園の判断基準ではゆるすぎると感じる人もいる可能性があります。ですから、園の基準を下回る予想の日であっても「今日は屋外活動をさせないで」「プール活動をさせないで」と保護者が容易に言えるシステムをつくっておくべきです。これは、従来のプール・カードのような「屋外活動カード」を作れば足ります。★こちらに手紙のひな型と作成例★を掲載しました。こうしたお知らせは、できる限り早く出します。遅くなればなるほど、「急に言われた」「水着を買ってしまったのに」といった感情が保護者側に生じます。

逆に、園の基準は厳しすぎる、もっと暑くても屋外活動/プール活動をさせてほしいと感じる保護者もいるでしょう。その人たちにどう対応するかは園の判断に任されることですが、「お子さんの命を守ることは、私たちの責任の第一ですから」と言い続ければ済むことです。人間には「後づけバイアス(Hindsight bias)=後出しじゃんけんバイアス」という強い認知バイアス(認知の歪み)が必ずあることを理解しておいてください。「暑くてももっと遊ばせて」と言っている保護者の子どもが熱中症で亡くなったら、保護者は「自分も危ないと思っていた。まさか、あんなに暑い中で遊ばせるとは思わなかった」と言えるのです。だから、「屋外活動カード」を作り、保護者が意志表明をした証拠を残すことが不可欠です。

プール活動をするのはなぜ?

2-2の後半と7-1に書いた通り、プール活動自体が園にとってはリスクの高い活動です(プール活動=子どもを複数、水をためた中に入れること)。プール活動中の死亡事故に対する社会の見方は過去数年で大きく変わりました。そのような活動を「わざわざする理由はなにか」、そして「とても暑い中でさえ、するのはなぜか」、園も保育士も言えなければなりません。5、6月、さらに9月、あるいは10月であっても、暑ければ外で水遊びや泥遊びをしてよいのです。そして、7月、8月に気温が上がったり、熱波が起きたりしたら外では遊ばず、冷房をつけた室内で汗をかく活動、体操をする。気候の変化に合わせて年間カリキュラムを柔軟にしておけば済むことです。「夏と言えば、プールだから」「プールのほうが泥遊びや水遊びより楽だから」は理由になりません。プール活動に限りませんが、園がしている行事や、運動会の種目などを「なぜするのか」、理由を考えずに取り組むのなら、それは保育でもなく、教育でもありません。そして、その理由が保育者や保護者のためではなく、「子どものための理由」でなければならないのは当然です。

夏まつりや運動会(の練習)は?

「夕方は涼しい」、これもヒートアイランド現象が進む都市部を中心に過去のものとなりつつあります。「夕方だから大丈夫だろう」は危険です。夏まつりを夕方、園庭などで実施してきたのであれば、暑さ指数がどれくらいになるのか、ふだんから夕方の暑さ指数、気温を測っておいてください。高いのであれば屋内で実施します。運動会と、運動会の練習も同様です。「9月だから大丈夫」「10月になれば涼しい」ではありません。運動会を春に実施する、冷房設備のある体育館で実施するといった変更も必要です。

登園時にはすでに熱中症(脱水)の可能性も?

2018年夏、「朝、登園してきた時にはすでに具合が悪く、どことなくぼんやりしている感じだったので様子を見ていたが、良くならないので病院へ連れていった」という事例を何回か聞きました。登園の時点ですでに、脱水が主な原因となる熱失神を起こしつつある可能性もあります。子どもは睡眠中、おとな以上に汗をかきます。これは、1)体温調節のシステムが未成熟で(環境省のこのマニュアルの41ページ)、2)子どもは成長に必要な深い眠りが多く、この眠りの間は汗をかくためだそうです。そして、別項にある通り、子どもは体内の水分量(絶対量)がおとなより少なく、脱水を起こしやすいのです。眠っている間に汗をかくということは、起きた時には水分が必要。もちろん、就寝前にも水分は必要ですが、おねしょ等が心配で水を飲ませない…ことも?

ですから暑い時期に限らず、そして、暑い時期は特に(!)、家庭における水分補給が不可欠になります。では、寝る前と起きた時、子どもに水を飲ませればいい? いえ、大事なのは食事です。食事には水分がたくさん含まれており、活動に必要な栄養も塩分もビタミンもミネラルも含まれています。栄養ドリンクを飲ませるよりは、簡単でもいいから朝ご飯。たとえば、「朝食 熱中症」で検索すると、こういった記事がたくさん出てきますので、印刷して保護者に知らせることもしてみてください。(水分補給、イオン飲料については、一番下の「その他、こまごまとした話」参照)

一方、暑さが始まる前の時期に、朝食に食べたもの、飲んだものをだいたいでも聞いておくことで、家庭の朝食習慣がある程度わかるでしょう。そうすると暑くなってから、登園時の体調を見て「この子は朝食が少ないから…」という判断がしやすくなるはずです。

ただ、保護者の中には「朝食はいつも同じだから」「たいしたものを食べさせていないから」と、実際には食べていない内容を連絡帳等に書く人もいるようです。ですから、上の記事を掲示する時に、あわせて「食事の情報は、お子さんの体調管理をするうえでとても大事です。園では食事の内容を見ているわけではありませんので、本当に食べたもの、食べた量、飲んだ量を書いてください」と伝えるとよいかもしれません(上の記事でも、「簡単でいいから食べて!」と強調されていますから)。そして、言うまでもありませんが、連絡帳に書いてある食事内容を見て職員の間でうわさ話をするようなことは、絶対にやめましょう。仕事のプロとして失格です。

食事の内容を連絡帳で聞いているのは乳児(または未満児)だけ、という園が多いようです。6月末から9月末、暑さによっては5月から10月末までの間だけでも園児全員の保護者に、「暑い時期の健康管理のため、朝食の内容を簡単に書いてきてください」と、上の記事などをつけて要請しましょう。暑い時期の活動が熱中症や他の体調不良につながりやすいのは、幼児ですから。「この時期だけ」と限定することで目的も明確になり、「簡単な食事でもかまわないので、食べることが大切」「正確に書くことが大切」と保護者に伝えやすくなります。

それでも、嘘を書く保護者がいる可能性はあります。「いつもと違う感じだな」「ちょっと体調が悪そうだな」と思ったら、保護者が朝食の内容を書いていても子どもに「朝ごはん、何を食べたの?」と聞きましょう(「朝ごはん、食べた?」と聞いてはダメです。首を振るだけで答えができてしまう誘導尋問的な問いなので)。「牛乳のんだ」「牛乳のんだの? あとは何を食べた?」「牛乳」…、この場合、保護者が朝食の内容についてなんと書いていても午前中は要注意です。お迎えの時に保護者に「本当のことを書いてくださいね」と言う? 言ってはダメです! それだけでこじれる危険があり、保護者によっては子どもに「〇〇と〇〇を食べたと先生に言いなさい」と教え込みかねないからです(子どもは保護者が教えた通りに言います。これは、保護者やベビーシッターによる性虐待がでっちあげられた冤罪事例〔欧米〕からわかっています)。「午前中はちょっと体調がよくなかったようなので、静かに過ごしました」で。

「暑い間は全クラス、朝食に何を食べたか、お教えください」と伝える時に、「記載が正確ではない、または十分に食べていないという場合は、お子さんの午前中の活動を控えます」と伝えるのもお忘れなく。

熱中症? 風邪? おなかの風邪? 胃腸炎?…「診断」に縛られない

冒頭に書いた通り、熱中症はさまざまな仕組みで起こる症状をひとつにまとめた名前にすぎません。ですから、保育現場で「これは熱中症になりかけている」「これは熱中症じゃない」と言うことはできません。医師も同じです。そして、それは熱中症に限りません。「風邪」…インフルエンザやRSなら検査すれば、はっきりわかるかも。「胃腸炎」…感染性大腸菌やノロなら調べればわかるかも。「おなかの風邪」…え、それはなに?(ウイルス性胃腸炎のことですが、これも検査してわかる場合もあれば…)。でも、医師はカルテを書かなければなりません。それが仕事ですから。熱中症や風邪、胃腸炎などは症状も共通していますから、どれがどれとはっきり診断することは容易ではありません。診察室や救急外来は、かたっぱしからウイルスの検査をする、していい、という状況でもありません。そうすると、熱中症や風邪、胃腸炎の場合、「医師が言うこと=本当にその病気」ではないかもしれないと思っておくほうが安全です。実際、昨年も今年も、「園で子どもの症状から推測した病名と、医師が診断をつけた病名が異なっていたのだが」という話を何件も聞いています。

これは医師を馬鹿にしているわけではありません。その子どもが受診するまでの状態を知っているのは、園の職員です。医師はその情報をもとに診断を下すしかないのです。にもかかわらず、「医者が熱中症と言ったから、熱中症」と思い込むと、感染症が園内に広がる兆候を見逃してしまうかもしれません。「胃腸炎と言われたから、熱中症じゃない」と考えて同じ環境で子どもを遊ばせたら、次の日はもっと危険なことになるかもしれません。まして熱中症は、ウイルス検査が可能な感染症と違い、よほどひどい状態にならない限り、「これは熱中症の症状」と言い切ることが難しい。とすると…?

重要なのは、保育現場で診断しようとしないこと。医師の診断をうのみにしないこと。どちらも、他のリスクを見逃す危険をはらむからです。「これは~だ」と思い込むのではなく、「なんだかわからないけれども、今、この子の状態は悪いから搬送しよう」と判断する。「熱中症か感染症か、今の段階ではわからないけど、どちらの可能性も考えて子どもたちをみよう」と皆で共有する。これは、アレルギー等でも同じです。「この子はアレルギーがないはずだから」ではなく、「この子は急に息がぜえぜえし始めたから、アナフィラキシーかも。救急車を呼ぼう」なのです。「症状優先」の姿勢です。

ただし、救急搬送時、救急隊員や医師から「この程度で救急要請しないで」と言われるケースがあります。躊躇せず、「私たちは人様のお子さんの命を仕事をして預かっている専門家ですから、救急搬送をお願いしました」と毅然と言ってください。これは熱中症でも食物アレルギーでもなんでも同じです。 (2021年5月9日、別項からここへ移動)

「子どもが遊びたがるから」で死んだら?

「子どもが外で遊びたがる」「子どもが『なんでプールに入らないの?』と言うから」は理由になりません。最初に書いた通り、子どもは暑さの危険を知らないからです。子どもが熱中症死した時に、「子どもたちが外で遊びたがった(プールに入りたがった)から」と園は言えますか? 保護者や社会は納得しますか?2018年7月17日に起きた熱中症死亡で、第三者委員会報告書は「亡くなった児童は体質的に暑さに弱かった」とも書いているそうです(報告書がネット上でみつからないので、報道によります)。亡くなってしまった子どもに、証明することもできない責を負わせることはおとなとして卑怯だと思いますが、それはそれとしてもうひとつ、園が明確に認識しておくべきことがあります。それは、2018年の夏、日本列島各地でひんぱんに起き、これからは「普通」になっていくであろう暑さは、近年、起き始めたできごとであり、人類が経験したことのない環境変化だという点です。つまり、「体質的に暑さに強い子ども」がたとえいたとしても、20年前の子どもたちが夏にしていた活動を今、できるわけではないのです。

気候変動、いわゆる「地球温暖化」が顕著になってきたのは過去40年です。そして、2018年の夏に日本列島各地が経験したような極端な気象事象は、欧米ではすでに過去数年にわたって起きており、これからますます増えていくと予測されています。2019年3月21日、世界の2000以上の場所(日本でも)で10代が中心になった「未来のための金曜日」と呼ばれるデモンストレーションが行われました(サイトは英語ですが、各地のビデオや子どもたちの動画が載っています)。子どもたちが学校に行くことを拒否して、「気候変動対策をもっと早く、真剣にするよう」各国の政府に求めたものです。この地球が生きていけない環境になってしまうなら、学校に行くことなど意味がないからです。

未就学児は、気候変動を知りません。暑さが危険であることも知りません。10代の若者たちのように意見を言うこともできません。でも、この気候変動、特に暑さでもっとも影響を受けるのは、小さい子どもたちです。国連の気候変動会議は、今のまま、気温が上がっていけば、数十年以内に日本列島の沿岸部も含め、地球のあちこちが人の住めない場所になると予測しています。そのような地球を子どもたちに渡そうとしているのは、私たちおとなです。さらにその上、「子どもが遊びたがっているから」という理由で、今、子どもの命を危機にさらしてはいけません。

2018年に気象庁が宣言した通り、猛暑は「災害」です(2018年7月23日。埼玉県熊谷市の41.1度をはじめ、各地で40度を越えた日)。災害によって子どもが死ぬ理由は、おとなの判断ミスです。もちろん、地震ではおとなさえ自分の命を守れないことがあります。でも、大雨なら適切に判断して避難すれば、100%、命は守れます。熱中症は知識を持ち、「子どもを守る」判断ができれば、100%、予防できます。冒頭に書いた通り、判断ミスはおとなの責任です。

【資料のリンク】

- 環境省の『熱中症環境保健マニュアル2022』。他の各種情報、素材も同じページに。

- 環境省の暑さ指数(WBGT)。地図をクリックしていき、近くの観測地点のWBGTグラフを見てください。情報送信サービスもあります。

- 気象庁の熱中症警戒アラート。

- 気象庁の異常天候早期警戒情報。

- 温度、湿度と暑さ指数(本文中と同じ表)。夏期の湿度は常に60%以上なので(北海道を除く)、気温だけ計測していてもそれなりにわかります。

- 毎正時の観測地点の気象状況(一覧表をご覧ください)。観測地点によって何を測っているかは異なります。

- 全国の観測地点の状況(下にある地図を見ると過去1週間分が見られます)。見落としがちですが「最低気温が上がっている」という点も、健康影響という点からは重要です。

- 全国の日最高気温一覧表。

- 環境省の運動に関する指針(2018年)。暑さ指数が「危険:31℃以上」であれば、プール活動も水遊びも中止。では、暑さ指数31℃までは、いつも通り? 未就学児と就学児、学生を一緒にしないこと。

- 救急医学会の「熱中症予防に関する緊急提言」(2018年)。危険を一番明確に表現しているのがこの提言です。特に、学校の部活動のリスク(冷房のない体育館等)を懸念している方は、これをご活用ください。

- 文部科学省が出した通知(2018年)。

- 熱中症.com。このページでは「重度の熱中症(熱射病)になってしまったら、体を冷やしても無理」という件を説明(予防には大切)。

- 長野県・佐久医師会「教えて! ドクター」の「熱中症」。保護者向け情報提供に最適。ただし、裏面の「暑さに慣れさせる」は、毎日30~35度(以上)になる状況では無理です。

- 消防庁の「熱中症による救急搬送人数」。下の週報をクリックすると、年齢区分別の搬送人数もわかります。

【その他、こまごました話】

- 水や麦茶のかわりに子どもにスポーツドリンクを飲ませたほうがいい? 全米小児科学会は「(健康な状態にある)子どもにスポーツ・ドリンクやエナジー・ドリンク(カフェインの入っているもの)を与えてはいけない」と2011年に勧告(英語)しています。一日に必要な(許容できる)カロリー、糖分、電解質などは食事で摂られており(摂られているはずで)、そこにスポーツ・ドリンクを飲むことは、健康にとって決して良くないようです。日本の情報で一番わかりやすいのは、日本小児歯科学会のこの提言でしょう。

- (2022年7月22日)イオン飲料(スポーツ・ドリンク、経口補水液)について、保護者に情報提供するひな型を作りました。家でイオン飲料を飲んでいると、園で水を飲まなくなる傾向があります。でも、直接そう言っても保護者に抵抗感を生むだけですから、情報提供という形で。参考資料は、直上の小児歯科学会の提言と、日経のこの記事です。 オマケ:塩とレモンを入れた水を夏場、飲ませている園もあるようですが、これは脱水が疑われる時の経口補水液です。小児歯科学会も言っている通り、塩分は喉の渇きを誘発するため、「飲みすぎ」につながります。そして、そもそも脱水するような状況に子どもを置いてはいけません。

- 園児にどれくらい水分をとらせたらよい? 体重あたりの数字ならこれです(なんと、看護師の国家試験のサイト!)。でも、食事やミルクから水分を摂っていますから、この量を水や麦茶として飲め!ということではない。では食事が何割?かというと、日本の食事の場合、まだわかっていないそう(「水は1日どれくらい飲めばいいのか」の項)。確かに米国の食事にはスープの類がついておらず、煮びたしのようなものもないので、食事から摂る水分割合は低そうです。検索すると飲料企業の記事は出てきますが、企業の言うことは耳半分で聞くべき。厚生労働省(「水を飲もう」運動)や環境省(熱中症マニュアル)はというと、「適度に」「ひんぱんに」ばかり。小児科学会は検索にひっかかってこず…。

- 日射で高熱となった遊具によるやけどについて東京都が注意喚起(表面温度の写真あり)。

- 2015年8月5日の日経新聞に、プールや海で起こる熱中症に関する記事が掲載されていました。記事に出てくる永島計・早稲田大学教授(体温・体液生理学)によると、「浮力が働く水中では、体内の水分の圧力を基に脱水状態を監視する体の機能の一部が働きにくくなり、汗をかいても脳が感知しにくい。また、水中では、汗の蒸発作用(体温を下げる)が働かず、体温調節がスムーズにいかない」とのこと。また、「水温が33度、34度以上になるような状況は、運動には適さない」とも。水の中でも、炎天下は特に危険。(2015年8月12日掲載の記事をこちらに移動)

- 今の暑さが「昔とは違う」ことを理解するために:気象庁の「過去の気象データ」ページから、このデータを引き出せます(これは東京の場合)。この東京の表で「気温」の「平均」の下の「日平均(年間の平均気温)」「日最高(最高気温の年平均)」「日最低(最低気温の年平均)」、及びその隣の「最高(その年の最高気温)」を見ながら下に下がります。着実に上がっていることがおわかりいただけると思います。自分の地域を見たい時は、こちらのページの左で「都道府県を選択」し、出てきた地図から観測地点を選択し、(元のページに戻ったら)右にある「データの種類」で「年ごとの値を表示」を押してください。ただし、19世紀後半からデータがある地点は限られますので、期間が短く、変化がわかりにくい地点もあります(その時は、近くの主要観測地点を選んでください)。

- 「真夏日(30度以上)」「猛暑日(35度以上)」の増加をグラフ化してくださっている方がいました(2015年。この方は子育て関係でもいろいろなデータを「見える化」しています)。覚えてます? 昔は「夏日(25度以上)が続いた!」で騒いでいたのです。

- 問題は暑さそのものだけではありません。亜熱帯~熱帯化が進めば、蚊が媒介する感染症(デング、マラリア等)も増えるでしょうし、ヒアリ、アカカミアリのような危険外来生物が定着する可能性もあります。公園でも園庭でも遊ぶことが難しくなっていく可能性を見越した「これからの活動」を考えていくべきです。環境省の『地球温暖化と感染症』、日本への影響も。発行年が書かれていないのですが、参照文献から推測すると、2010年頃かそれよりも前でしょう。

- 「台風くるかも…。夏まつり、中止しようか」「でも、大丈夫じゃない?」…? 人間は天候/気象について「大丈夫じゃない?」を言います、実に頻繁に。天気予報がきわめて確率的な情報であり、実際、「結局、大丈夫だった(=実施すればよかった)」という経験を何度もするからです。そして、「中止!」すれば当然、災害も事故も起こりませんから、実際に台風が来たとしても「大丈夫だったんじゃない?」が頭をもたげるのです。「何も起きなかった」は自分たちの選択の成果/効果なのですが、それを「もともと何も起きなかったはず=すればよかった」と解釈してしまうわけです。どうぞ、そういう時は2017年の大田原高校の雪崩事故をはじめとする、「きっと大丈夫」の結果として起きた深刻事故を考えてください。「実施すればよかった!」が出てきたら、「確かにそうだけど、それは天気予報がはずれたから言えることだよね」と考え直しましょう。これも「中止する勇気」です。